3学期のテーマは「暮らし」

2024年度最後のcommon timeのテーマは「暮らし」でした。民間学童commonの保護者さまへのアンケートで「天気・天候、家事、衣食住、お金」について取り上げて欲しいというご意見が多かったため、ホームエコノミクス(home economics/家政学)から派生して「暮らし」をテーマとしました。

探究学習で大切な「自分事化」「深掘ること」が得意なマスターが登場

今回のマスターとして整理収納アドバイザーの及川恵美さんをお招きしました。整理整頓のポイントをだけでなく、なぜ整理収納アドバイザーの資格を取ったのか?

お仕事のやりがいなどについても教えて頂きました。

及川さんは、ご自宅の片付けが大変!というご自身の経験から、勉強して資格を取得したそうです。整理整頓ができるようになったことで、時間・お金・心の余裕ができると学びました。

探究学習では、「自分事化すること」「深掘ること」は重要な要素なので、ご経験に基づいたとても参考になるお話を子ども達にして頂きました。

月曜日「共存・協力」

月曜日のテーマは共存・協力です。小学校低学年では、小学校へ1人で行くことから始まり、教室では自分のことは自分でしたりすることが徐々に求められます。

学校からそのようなアナウンスがあり、保護者さんとしても、「脱いだ服は洗濯籠へ」「使ったら片づける」「ごみは分けて捨てる」など、家でも子どもたちに家族の一員として求めることが増えてきます。 そのため、家事を通して、共存・協力を学んで欲しいという意図を込め、月曜日の視点を「共存・協力」としました。

今学期では、特に「民間学童common⇔家庭」の関係性を大切にし、

・民間学童commonでは家事を「楽しむ」「発見する」ワークショップやゲームを行う

・ご家庭では、「関連づける」

を意識して設計しました。

まずは、「家事ランキングリサーチ」として、家庭で家事について一緒に話し、実際にそれぞれの家庭でどんな家事があるのかをリサーチし、お友達と共有し、家事への現状把握を行いました。

その後、「お洗濯」「ゴミの分別」「お買い物」「お掃除」をトピックとして取り上げました。

「お洗濯」では、2016年に国際規格に変更となった『洗濯表示クイズ』や『タオルたたみ競争』などで、表示について学んだり、それぞれのご家庭での洗濯のたたみ方の違いや工夫を学んだりしました。

「ゴミの分別」では、協力型ゴミ分別ゲーム『POI』をcommon流にアレンジしてゴミの分別について学びました。本来の『POI』はベルリン、ニューヨーク、北京・新宿区の分別ルールで遊びますが、今回は流山市のルールで取組みました。

チームみんなでお題のゴミカードについて話し合い、楽しみながらごみを正しく分別することの大切さを感じ取っているのがとても印象的でした。これを基にご家庭では、実際に捨てるゴミが何ゴミかを一緒に考えてもらうように促しました。

「お買い物」では、「はじめてのおつかいin 流山おおたかの森」を鑑賞してもらい、まずは、自分たちがお買い物に行くことをイメージしてもらいました。

その後、お友達とペアになり、commonの仮想通貨コモタで予算を決めた『お使いゲーム』で、予算内にお買い物できるかに挑戦しました。子どもたちは、どちらがお得かや予算足りそうだからレジ袋も購入しようなどと、話し合いながら、そして楽しみながらお金の使い方と大切さを感じていました。

「おそうじ」では『アクリル毛糸でエコたわしづくり』に取組みました。commonでは単に作るだけではなく、冒頭に羊の毛から細い糸になるまでの工程の動画鑑賞をして、毛糸を作る大変さを知り、物を大切にすることについて学びました。

その上で、アクリル毛糸を掌に80回巻きつけ、30センチほどの毛糸で縛り、エコたわしを作りました。

そして、最後のWelcome common Dayでは、子どもたちが保護者さんたちに一緒に体験して欲しいゲーム(今回は『流山おおたかの森版POI』)を決めて、保護者さんたちにゴミの分別について、楽しんで共有しました。

保護者さんのアンケートでは、「子どもたちが一緒に家事をしてくれるようになった」「ゴミの分別について子どもから教えてもらってハッとしました」などの、嬉しいお言葉も頂きました。

火曜日「アート」

暮らしと関わるアート、ということで今学期は「印刷」をテーマにしました。というのも、社会ではDX化と言われますが、小学校ではまだまだ教科書やプリントなど紙の良さを大切にする文化があります。また、日本での本の年間出版冊数は10億冊ということもあり、印刷は私たちの身の回りにおいてまだまだ身近なものです。

そのため、火曜日のアートでは、学校ではなかなか体験できない下記の版画技法を用いて、作品を制作していきました。

①凸版/凹版

学校では木版画で体験された方も多いのではないでしょうか。スタンプや印鑑は、凸版に分類されます。

ここでは、消しゴムはんこのアトリエ「ニジカラ」より伊藤美紀さんにゲストとして民間学童commonにお越し頂きました。

伊藤さんは、小学校のころから工作はお好きだったようですが、

何となく消しゴムはんこは自分に合わないような気がしていてやったことがなかったそう。

しかし、ふとしたきっかけでいざやってみると、「思ったより上手くできて楽しい!」となり、

現在のご活動に繋がっているとのことでした。これと同様に、その後の制作では乗り気でなかった子も、いざ始まると、どんどん集中して制作に取り組んでいる姿がとても印象的でした。また、制作途中では、文字が反転しないように、転写の向きを考える子もいたり、お友達と絵柄を合わせたり、他の曜日のcommon timeで学んだ洗濯マークを描いてみたりする子もいて、子どもたちの個性がとても光っていました。

②平版

ポスターや雑誌などに代表される平版は、水と油の性質を利用して制作しています。

ここでは、ご家庭で揃う材料(チョコレート、コーラ、レモン汁、クエン酸など)でできるキッチンリトグラフを実施、子どもたちそれぞれの絵を使った自分の誕生月のカレンダーを制作しました。

③孔版

孔版印刷の週では、民間学童commonスタッフも着用しているパーカーなどで使われているシルクスクリーン印刷を体験してもらいました。孔版は、版の向きが左右逆転しないことが強みです。

ここでは、子どもたちの発想力を養って欲しいため、大小さまざまな形の図形フィルムを使ってデザインを考えてもらいました。

水曜日「サイエンス」

水曜日と木曜日のサイエンスでは、「暮らしとサイエンス」と銘打って、サイエンス曜日で軸としているSTEAM活動を中心に下記の4つの視点で活動をしました。

「①暮らしに役立つサイエンス(算数・数学)」

「②暮らしに隠れたサイエンス(理科・機械工学)」

「③暮らしに楽しむサイエンス(物理)」

「④暮らしを豊かにするサイエンス(設計・デザイン)」

まず、「①暮らしに役立つサイエンス(算数・数学)」として、ロープワークにチャレンジしてもらいました。「ロープワークがサイエンス?算数・数学?」と考えられた方もいるかもしれませんが、

1,最適なロジックを考える(論理的思考)

2,前後左右の空間を認知する(空間認識能力)

3,「つまむ、押さえる、ひねる」など、巧みに指先を動かす(巧緻性)

などなど、低学年にとって大切な学びの要素が詰まっている活動です。

ここでは、「エイトノット」「スクエアノット」「イアンノット」など様々なロープワークにチャレンジしてもらったのですが、「スクエアノット」などは、どちらのロープを上にするのか?どれをどの方向に巻き付けるのか?最後はどれをどこの穴に通すのかなど、難易度も高かったですが、そんな時は、できた子が自然と助言してあげるなど、見事なチームワークをcommonキッズたちは発揮してくれました。

次に、「②暮らしに隠れたサイエンス(理科・機械工学)」として、「てこ」の仕組みについて、みんなで研究をしました。てこの原理は小学校6年生で習う内容ですが、common timeは子どもたちの原体験を大切にしているので、支点・力点・作用点などの言葉を最初に説明するのではなく、体験しながら、そして遊びながら「てこ」について学びました。

まず最初に1本の棒を右手に持ち、それを左手で支えることで、「てこ」の仕組みが生まれることを紹介。その後は、支える左手の位置を変えると、いろいろな動きが生まれること、さらに2本にすることで、ホチキス、ハサミ、ペンチなどの身近な道具に進化することなどを学びました。このように身の回りのすべてのものには進化があり、身近な道具をじっくり観察することで、意外と単純なものの組合せだったり、使い方を少し工夫しているだけだったことがわかることもあります。

そして、グループに分かれて、てこの実験を実施しました。

①レゴを使って、ホチキス、ハサミ、ペンチなどを実際に作る

②ハサミのてこをたくさんつないで、マジックハンド制作

③てこを使った折り返し装置を作り、ドミノ倒しチャレンジ!

特に、マジックハンド制作では、仲間と協力しながらハサミを10個ほど連結して、とても長いマジックハンドを作ることに成功!てこをつなぐことで遠くまで力と動きを伝えられることを体感しました。

3つ目は「③暮らしに楽しむサイエンス(物理)」として、「ピタゴラスイッチ」について研究しました。

まず最初にピタゴラスイッチのムービーを見ながら、どのような日用品がどのように使われているのか?そこにはどんなサイエンスがあるのか?などをみんなで議論しました。ピタゴラスイッチには様々な仕掛けがありますが、よくよく観察すると、「ドミノ倒し」「シーソーなどのてこのしくみ」「玉が坂を転がる」などの基本技があることがわかりました。そこで、今期は「ピタゴラスイッチ・レベル1」として、水曜日は「ドミノ倒し」、木曜日は「玉転がし」にチャレンジしてもらいました。

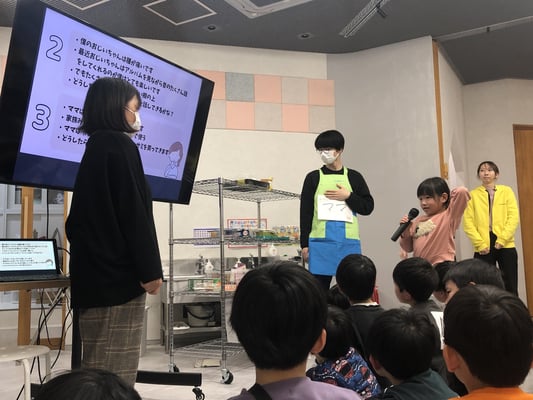

★ピタゴラスイッチ・レベル1:ドミノ倒し

まずは2人組に分かれて、カプラを使ったドミノ倒し!直線にならべるチーム、グネグネと曲がったコースを作るチーム、途中で二股に分かれるコースを作るチームといろいろでしたが、すべてのチームに共通したことは「単にカプラを縦にして平面的に並べて倒している」ということでした。そこで、カプラの様々なドミノ技を動画で見て研究してもらいました。動画には自分たちが考えてもいなかったようなアイデアがたくさんあったようで、多くのチームに「チャレンジしてみたいこと」が次々と溢れてきました。

「暮らしとサイエンス」の後半ということで、「④暮らしを豊かにするサイエンス・生活雑貨の自給自足(設計・デザイン)」として、LEGOを使った生活雑貨のデザインにチャレンジしてもらいます。

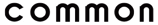

まずはスタッフが開発した「ゴミ箱ストッカー」のプレゼン動画を見てもらい、今回のゴールは「作品のプレゼンテーション」であることを伝えました。その後、4名程度のチームに分かれて企画開発会議を!

①commonでの暮らしで困っていることはないか?

②こんなものがあったらいいな!というものはないか?

③こんなものをこうしたら楽しいな!というものはないか?

などなど…いろいろな視点で話し合い、目指すゴールを決めてもらい、最終回のプレゼンテーションまで進んでいきました。

Aチーム:走る鉛筆立て

Day.1

途中までは鉛筆立てを作っていたような気がしたのですが、気が付けば走る車づくりの没頭中…。でも、なんとか形になりそうです。

Day.2

4人チームで意見が2つに分かれてしまったようなので、「実用的な鉛筆立て」と「こんなのあったらおもしろいな~♪鉛筆立て」の2種を作っていました。特に走らせると鉛筆入れがくるくると回っているところはファンタジーな感じでとても面白いと思いました。

Bチーム:ティッシュ入れ

Day.1

大きなデュプロブロックでチャレンジ中。ちゃんとティッシュも入るようになり、タイヤもついて移動する予感も…。

Day.2

構造的に難しいということで、早々に車輪を付けることをあきらめて、にぎやかに動物たちが集まるティッシュケースへと方向転換していました。車輪にこだわりすぎず、上手に方向を修正できていたようです。

Cチーム:マジックハンド

Day.1

ちょっと3人のイメージがかみ合わず、ちぐはぐちぐはぐ…。でも、「てこの仕組みで作ろう!」という意欲はとてもありました!

Day.2

4人で力を合わせて、なんとかマジックハンドを2つ完成させてくれました。

Dチーム:ビー玉迷路ゲーム(難易度別で4つの迷路)

Day.1

易しいコースと難しいコースの2種にチャレンジ中。どんな仕上がりになるか、楽しみです。

Day.2

早く終わるかと思いきや、次々とアイデアが溢れてしまい、作っては壊し、壊しては作ってというtrial & errorをたくさんしていました。

Eチーム:マスキングテープスタンド

Day.1

うまくマスキングテープが入るタイヤのホイルを使って、セロテープ台のようにマスキングテープがストックされていました。

Day.2

口も手もたくさん出るチームなので、まだまだ進化中…という感じでしたが、同時進行でプレゼンの原稿も作っていました。1年生メンバーのみのチームですが、創作も自己表現も文章作成もできて、素晴らしいかったです

Fチーム:はさみ入れ

Day.1

気が付けば、はさみとは全く無関係な創作になっていましたが、最後の10分くらいで一気に巻き返して、いいところまで自分たちでたどり着いてきました!

Day.2

最初は四輪がついていたはさみ入れだったのですが、それだと動きすぎるということでリヤカーのような二輪構造に進化させていました。ついつい見た目にこだわりすぎてしまうことがありますが、みんなで話し合って、ちゃんと機能性というところでの落としどころを見つけていたのは見事でした。

Gチーム:手紙交換用ポスト

Day.1

この時代に、手紙交換という発想だけで、気持ちがほっこりするチームです。なので、ここは大人が考える手紙やポストではなく、子どもたちの世界をそのままに完成へと導きました。

Day.2

「こんな時代だから、手紙を書くよ~♪」というような曲が聞こえてきそうなテーマにチャレンジ中のメンバー。もう大人には追いついていけない世界へと突き進んでいる感じです。これはこれで活動としては「あり」ですので、プレゼンもすべて子どもたちの世界観に活かしました。

Hチーム:わゴム銃

Day.1

5人がそれぞれに自由に作るのかと思いきや…、気が付けば、みんなで協同して模範モデルを作り、それを量産し、カスタマイズをしているのが印象的でした。

Day.2

それぞれにお気に入りの輪ゴム銃を作るというスタイルですが、ちゃんと基本構造を相談して共通にするなど、一見すると個人活動に見えますが、ちゃんとしたチーム活動になっているところはなかなか面白いと感じました。

Iチーム:スマホスタンド

Day.1

最初はスマホではなく、どう考えてもタブレットスタンドだったので、スマホをどう使いたいのか?という視点を話し合ってもらったところ、劇的にダウンサイジング&機能性の向上が見られました♪

Day.2

先週で完成していたので、今日はプレゼン原稿の作成からスタート!3人で丁寧に話し合い、すぐに完成したのですが、メンバーの1人が今日は休みということで、次回に全員でプレゼンをすることになり、今日はプレゼン練習とプチ改良をしていました。シンプルですが、なかなかいい作品に仕上がりました。

Jチーム:マグネット式小物入れ

Day.1

ホワイトボードマーカーが2本入るもの、はさみが入るもの、ボールペンが入るものと3つの作品が完成!実際に試しては磁石の位置を変えたり、形を変えたりと多くのtrial & errorが見られました。

Day.2

開始早々に、プレゼン原稿を書き上げ、4人で何度も練習し、動画撮影まで進みました

先生チーム:じゃんけんぽん装置

Day.1

マイコンとモーターを使ってじゃんけん装置を!先生チームも子どもたち同様に熱中してとりくみ、おやつの時の「おかわりじゃんけん」に使える実用品になっていました!

Day.2

この日は子どもたちにプレゼンのお手本を見せてもらおうと、子どもたちの前で一発撮りをしました。最後のほうで「セリフを忘れてしまった…」という場面がありますが、先生でも緊張するし、失敗もするという良いお手本になったと思います(笑)

木曜日「サイエンス」

水曜日と木曜日のサイエンスでは、「暮らしとサイエンス」と銘打って、サイエンス曜日で軸としているSTEAM活動を中心に下記の4つの視点で活動をしました。

「①暮らしに役立つサイエンス(算数・数学)」

「②暮らしに隠れたサイエンス(理科・機械工学)」

「③暮らしに楽しむサイエンス(物理)」

「④暮らしを豊かにするサイエンス(設計・デザイン)」

まずは、「①暮らしに役立つサイエンス(算数・数学)」として、「つつむ・パッケージ」にチャレンジしてもらいました。

日本の伝統的な「つつむ」には、風呂敷があります。風呂敷は様々なものを変幻自在に包んでしまう魔法の布なので、いつかcommon timeで取り扱いたいと思っていますが、今回は包むの初級編として、コピー用紙やオリガミを使った「つつむ」にチャレンジしてもらいました。

そこで、導入として、身近にあるさまざまなパッケージを取り出して、どうしてそのような形になっているのか?どうしてそのような素材で作られているのか?そこにはどんなサイエンスや経済のからくりがあるのかなどをみんなでディスカッションしました。

疑問:卵パックはなんで凸凹しているの?なんでクシャっと簡単につぶれちゃうの?

議論の結果:卵より硬いパックだと卵がわれちゃうから、卵より弱い素材で包んでいる

という具合に…身近な何故について子どもたちと一緒に楽しみました。

続いて、3グループに分かれて色々な包みにチャンレンジしました。

まずは準備運動として、コピー用紙やチラシを使って、とても簡単な箱を折りました。次に家族にプレゼントするハイチューと飴を折り紙でパッキング!1つは折り紙を半分に切った長方形を使って、テトラパックを、もう1つは折り紙1枚でカプリコ包みにチャレンジしました。こちらは三角錐を作ったり、かまぼこ型にカットしたりと、工程も多く、難易度も高かったのですが、どの子もすぐに理解し、こちらもスイスイとミッションコンプリートしていました。

次は、「②暮らしに隠れたサイエンス(理科・機械工学)」として、「歯車」の仕組みについて研究しました。

まず最初に物理シミュレーションソフトalgodooを使って、歯車の大きさと回転する速さの関係や隣り合う歯車の回転する方向などを観察。algodooは教育用に開発されたソフトなので、低学年でも様々な物理の仕組みがわかるようになっているので、子どもたちはそれぞれの歯車がどちらの方向に、どのくらいのスピードで回転しているのか?や歯数20と歯数40では歯数40が1回転する間に、歯数20は何回転するのか?などの謎解きをしました。

-歯数20枚と40枚では、40には20が2つあるから、歯数20枚が2回転

-歯数20枚と60枚では、60には20が3つあるから、歯数20枚が3回転

-歯数20枚と100枚では、100には20が5つあるから、歯数20枚が5回転

-歯数20枚と120枚では、120には20が6つあるから、歯数20枚が6回転

「40は20がいくつ分?」というヒントから予想ができる子もいましたし、歯数100を予想するころには、「かけ算ができるから簡単だよ!5回だ!」という声も聞こえてきました。

続いて、グループに分かれて、歯車の実験を!

まずは自分たちでalgodooを使って、歯車シミュレーション!最初はマウスを使うのが難しかった1年生たちも、徐々に上手に使えるようになり、大小さまざまな歯車をかみ合わせて回転方向や回転スピードを1つ1つ確認しながら、仕組みを学んでくれました。最終的には大小53個の歯車をつないで動かしたチームもいました。

次に、LEGOの歯車を使って、ギアチェーンに挑戦してもらいました。

やはり物理シミュレーションソフトで歯車をつなぐのとは違い、適切な距離が必要なこと、小さい歯車を中心に回そうとすると、ものすごく強い力が必要なことなど、実際にやってみないと分からないことがたくさんあると感じてもらえたようです。こちらもどのチームも上手につなぐことができたようで、特に2年生の男の子チームは29個もつないでくれました。

第3回目は「③暮らしに楽しむサイエンス(物理)」として、「ピタゴラスイッチ」について研究しました。

まず最初にピタゴラスイッチのムービーを見ながら、どのような日用品がどのように使われているのか?そこにはどんなサイエンスがあるのか?などをみんなで議論しました。ピタゴラスイッチには様々な仕掛けがありますが、よくよく観察すると、「ドミノ倒し」「シーソーなどのてこのしくみ」「玉が坂を転がる」などの基本技があることがわかりました。そこで、今期は「ピタゴラスイッチ・レベル1」として、「ボール転がし」にチャレンジしてもらいました。

★ピタゴラスイッチ・レベル1:雨どいレールでボール転がし

まずは各チームに2mほどある雨どいとプラスティックのボールを渡して、チャレンジスタート。最初は手で雨どいを持ち上げて、思い思いにボールを転がし、転がり方を観察してもらいました。次に、「ボールをゆっくり転がすためにはどうしたらいいだろう?」という問いかけから、「ボールのろのろ選手権」にチャレンジしてもらいました。最初は適当なものを雨どいの下に置いて傾斜をつけていましたが、ほんの少しの傾斜でもボールが転がることに気が付いたチームは下に置くものを工夫するだけでなく、レールを滑りにくくするにはどうしたらいいだろうか?ということまで考えて、レールの中にすべり止めを敷いたりといろいろな試行錯誤を楽しんでくれました。

ここまで来ると基礎研究は終了ということで、残りの時間で各チームにボール3個と雨どい5本を配り、チームチャレンジをしてもらいました。もちろん、ゴールはNHKピタゴラスイッチの代表的なゴールである「レコードプレイヤーのターンテーブルで旗を回す」というあのギミックです。子どもたちなりに様々な工夫をしたチャレンジをしていたのが大変印象的でした。

「④暮らしを豊かにするサイエンス・生活雑貨の自給自足(設計・デザイン)」では、ランプシェードデザインにチャレンジしてもらいます。

まずはグループに分かれて、紙で以下の形から2つ以上を選んで作ってもらいました

①円柱(レベル1)

②円柱の袋とじ(レベル2)

③五角柱(レベル3)

④蛇腹折り(レベル4)

⑤ダイヤカット折り(レベル4)

ちなみに、①②は今学期のパッケージデザイン(算数)で学んだもの、③はちょっと観察するとできるもの、④⑤は2学期のミウラ折りで学んだものだったので、それぞれのグループが興味関心や力量に合わせて、チャレンジするものを決めてくれたので、どのグループも順調にランプシェードの基本を理解することができたようです。そこで、その結果を踏まえて、どの方法と基本デザインでランプシェードデザインにチャレンジするかを企画開発会議を開催して、決めて、チームで様々なことにチームで挑戦しました。

Aチーム:ライトは置き型、五角形の筒に星のデザイン

Day.1

今日は2人で穴あけにチャレンジ!なんとなく穴をあけているようで、何かデザインされているような…。次回は五角形ではなく、円柱に綴じで仕上げをするようです。

Day.2

最終仕上げはカラフルに好きなものをたくさん描いてくれました。とても素敵なランプシェードが完成しました。

Bチーム:ライトはつるし型、テトラパックデザインの笠

Day.1

チームワークが抜群なチームだったので、試作の予定でしたが、あっという間にアイデアを形にしました。吊るしてライトをつけると鮮やかな絵が浮かび上がるのがとても良い雰囲気をだしていました。

Day.2

今日は3人でプレゼン原稿を作り、少しだけ練習しました。余裕のあるチームに、動画での発表をしてもらう予定のため、まずはこのチームにチャレンジしました。

Cチーム:ライトは置き型、円柱にハートの窓デザイン

Day.1

まずはカラフルなハートを描いたパターンをあっという間に作り上げ、残り時間で別パターンとして、星を描いてから穴でアウトラインをとるというテクニックでチャレンジをしていました。

Day.2

ハートデザインの次は星のデザインを作っていました。たくさん星を描き、たくさん穴をあけて光がたくさん漏れるようにしていました。こちらのチームもプレゼン原稿を書き終えているので、次回は動画撮影にチャレンジしてもらおうと思います。

Dチーム:ライトは置き型、ミウラ折りをベースにしたデザイン

Day.1

3人のうち2人が休みということで、1人でコツコツとミウラ折りをしていました。全部で3枚折ってつなぐそうです。こうご期待!

Day.2

かなり苦戦しましたが、まずはミウラ折りで筒を作りました。そして、置き型で試してみたところ、やはり一方を絞ってつるし型にしたいという要望が出たので、次回はさらなるチャレンジへ!

Eチーム:ライトはつるし型、下からみるとダイヤに見えるようなデザイン

Day.1

手先の器用さを活かし、丁寧に丁寧に蛇腹折りをしていました。すでに笠の淵の飾り折りも完了していて、協力し合って順調に作業を進めていました。

Day.2

ダイヤデザインを目指していましたが、なんとなく逆方向にした方が帽子のようになって面白いことを発見したようで、最後の最後で「縁取りアレンジがきれいなランプシェード」になりました。

Fチーム:ライトはつるし型、蛇腹に折りを入れたデザイン

Day.1

いつもは交わらない3人でチームを組みましたが、お互いにアドバイスし合いながら、落ち着いて蛇腹折りの作業を進めていました。なんとなく、「なんだ…こんなに落ち着いて活動ができるんだ」と心がほっこりしました。3人にとってとてもいい時間でした。子どもたちの心の広さは大人の想像を超えてきます。

Day.2

前回は3人で絶妙なチームプレイを見せてくれましたが、2人がお休みで、今日はなんと1人・・・。なので、少々不安そうな顔でスタートしましたが、①折りの仕上げ②3枚の接合③紐の通し穴開け④紐通しと、すべての工程を一人でやり遂げていました。きっと今回のチャレンジで多くの成長があったと思います。

Gチーム:ライトは置き型、円柱に穴をあけて光を通すデザイン

Day.1

1年生で自由気ままメンバーの集いだったので、まずは自由に穴あけ練習からスタート!その後、メンバーがほとんど休みだったIチームと合流して、新しいチームを作って活動することになりました。なので、本格的な作業は次回となります!

Day.2

前回は休みが多く2チームが合体したこともあり、それぞれのやりたいが大混線…。こんがらがってしまった「やりたい」をすべてほどくには時間が足りませんでしたが、これも1つの経験なので、今回はチームワークも、ランプシェードも未完成の途中経過でいいと思いました。まだまだ1年生なので、1年後の成長に期待大です。

Hチーム:ライトはつるし型、蛇腹に折りを入れてデザイン

Day.1

1年生だけのメンバーで「つるし×蛇腹」という難易度の高いチャレンジを選んだので、少々心配して見守っていましたが、なんのなんの、2名が中心となり、他のメンバーを上手にリードしながら、蛇腹を3枚折り、すべてつなげて、最後に紐を通す穴あけさえも完了させていました。自分たちの「チャレンジしたい」という気持ちに勝るものはありませんね。信じて見守ってよかったと心から思いました。

Day.2

1年生4人組でしたが、粘りに粘って、とても大きく開く、きれいな笠を完成させました。ランプシェードの形を維持するための紐を小さな穴に通す作業に、少々苦戦しましたが、持ち前の根気強さで見事にクリアしていました。

先生Aチーム:ライトはつるし型、下から見たら目のように見えるびっくりデザイン

Day.1

なんとなんと、2層の蛇腹構造という、「さすがは先生チーム♪」というチャレンジをしてくれていました。welcome common dayの展示をお楽しみに!まさしく私たち民間学童commonが大切にする「大人の背中」を見せてくれました。

Day.2

午前中のうちに仕上げ作業をして、点灯式も完了していたので、今日は子どもたちチームのサポートに入っていました。

先生Bチーム:ライトは置き型、ダイヤカット折りに春をイメージしたデザイン

Day.1

こちらも大人ならではの繊細なデザインと作業をしていました。やはり「大人も本気で楽しむ」という姿を子どもたちに見てもらうことは大切だと再認識しました。こちらのチームの展示もお楽しみに!

Day.2

こちらのチームは細かい作業なども終え、大人っぽいランプシェードが完成させました。

どのチームも自分たちが「試行錯誤して」や「苦労して」や「楽しく」や「ぶつかり合いながら」などなどの経験を通して、アイデアを形にしていたので、すらすらと言葉が出てきていたようで、あっという間にプレゼンを完成させていました。

水・木の後半の活動はMITメディアラボが提唱している「コンストラクショニズム※1」という考えがもとになっていています。

低学年中心の民間学童commonでは、この考え方を基にしながらも、今後も、「手を動かし、考えをめぐらし、言葉を交わし、アイデアを形にしていく」という作業を通して、豊かな経験と時間を提供していきたいと思います。

※1何かをつくるプロセスで、周囲の材料を使い、さまざまな概念や知識を自ら学び取るといった、主体的・積極的な学習観

今学期の途中では流山市在住のピタゴラ作家たっつんさんをお呼びして、貴重なお話を伺いました。子どもたちも興味津々でたくさんの質問がでました。

子どもの質問「失敗することはありますか?」たっつんさん「必ず成功させるという気持ちがあると失敗が失敗にならないよ」

子どもの質問「どうやってそんな難しいことができるんですか?」

たっつんさん「難しいと感じるのは人それぞれだから、自分にはこれが簡単だなと思うことにチャレンジすればいい」

子どもの質問「そこにある〇△□ってなんですか?」

たっつんさん「人それぞれで居心地のいい形がある。例えば〇なのに、△にさせられると窮屈でしょ。だから、自分の形にあった仕事を作るといいよ」

その後、最近の作品としてクロネコヤマトさんからの依頼で制作した「ねことドミノとからくり装置※下記リンク」を制作者ご本人の解説付きで鑑賞させていただき、最後はご持参いただいたピタゴラ装置を体験させてもらい、とても有意義な時間となりました。

金曜日「キャリア」

金曜日はキャリアの曜日ということで、まずは、ゲストに畠山尚男税理士事務所の畠山尚男さんをお招きしました。暮らしに欠かせないお金の税金について、お話ししていただきました。

身近な消費税から所得税、固定資産税、法人税など他にも50種類ほどあることを知りました。

また、みんなが安心して暮らすために税金があること、学校や医療、公園や道路の整備、警察や消防などに税金が使われていることを学びました。

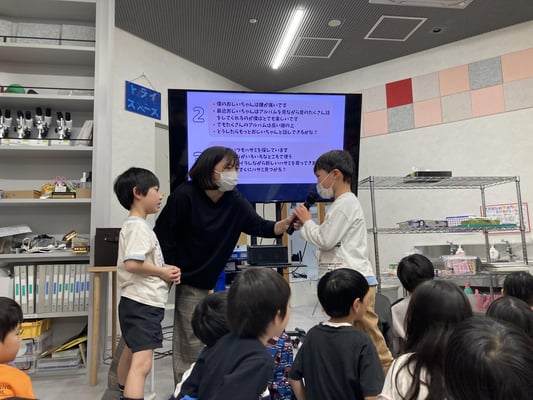

金曜日は、学期末のWelcome common Dayにて、民間学童commonを仮想国、「common国」とし、子どもたちが自分たちで決めた内容でお店を開きます。

まずは、チームで店長を決め、物を売るのか?サービスを売るのか?を考えました。

お店を開く際の説明では、スタッフ扮する総理大臣ユウカーンから各店に納税の義務があることとチームワークが重要であることを告げました。それぞれ下記のようなお店が開店されるのですが、準備の前に、各チームからお店予算の発表をしてもらい、予算内で必要なものをどう仕入れるかを考え、買い出しも自分たちで行いました。

お店を開店する際のロールモデルとして、地域で100年以上愛され、流山市の登録文化財の第1号でもある呉服店「新川屋」さんにフィールドワークとして訪問しました。子ども自身がお店を準備しているからか、質問も「どのように売上げをあげているのですか?」や「どうやって材料を仕入れているの?」など、お店の運営者目線の質問が多く出てきたことが印象的でした。

このように、子どもたち自身が活動の主体者となるとこで、見る目線が変化してきます。デューイの『学校と社会』でも記載があるように、子どもたちの活動は、子どもたちに自分自身のものであるという気持ちを想起させる、その活動が子どもを一層高い水準で引き上げているが大切であると、私たちも考えています。

更に、子どもだけではなく私たちにとっても一番身近なお店であるコンビニエンスストア(今回はファミリーマート)の店長の清水さんに民間学童commonにお越し頂きました。

お店を経営するコツや、もしコンビニが世の中に無かったら自分たちの生活はどのようなものだったかを想像してもらったりしました。

ここでも、子どもたちからは「予算はどうやって決めているのですか?」など鋭い質問がでてきたりしました。

それぞれのお店の開店準備は、内容もプロセスもとても個性あふれるものになりました。

【ザッカ商店】

指輪やヘアピンなどのアクセサリー販売。

ラッピングを選べるようにしたり、お客さんがカチューシャを見やすいように置く台を作ったりお客さんのことを考えた工夫がとても印象的でした。

【お菓子commonショップ】

お菓子を糸に繋げて、くじ引きで引くことで楽しく買えるようにしています。甘いお菓子やしょっぱいお菓子を揃えて飽きないようにしていました。チラシを作りお客さんの呼び込みを頑張っていました。

【ワクワクゲームセンター】

ガチャガチャとスクラッチでつくった太鼓の達人?ゲームのお店。ガチャガチャはみんなが好きなキラキラのものを入れています。スクラッチは、ランキングをつけてお客さんのやる気をあげていました!

【しゃてきせんもんてん】

レゴで、銃と的を作りました。お客さんが的を倒したときに楽しんでもらえるように、的がたおれるとロボットが動くようにした。看板をレゴで作っているのにも注目です!

【カンナムスマイル】

ピタゴラを楽しむお店。最初は、ボウリングをやりたかったものの場所が確保ができず、みんなで相談してピタゴラスイッチにすることにしました。2回目のお客さんを安くしたり、自分たちでお客さんの呼び込み頑張っていました。

【かわいいキラキラにがおえ】

絵を描くのが好きだから、似顔絵を描いてプレゼント。机にキラキラのモールをつけたり、粘土でかわいい置物をつくったり、お店の名前通りの雰囲気になるように工夫していました。

【コモンそうだんしつ】

お話しをするのが好きだから。コモン相談室に相談してくれた人が、スッキリした気持ちなってくれるよう、空の柄の折り紙でプレゼントを作りました。

今学期も、地域の皆様を始め多くの方にご協力を頂き、子どもたちに寄り添いながら有意義な学びを皆様と一緒に織りなすことができました。

ご協力を頂きました皆様、誠にありがとうございました。