1学期のcommon timeのテーマは「スポーツ」でした。

今回のスポーツのマスターは、アメリカンフットボールの選手・指導者として活躍されてきた大野洋さんです。指導者としてはチームを4度日本一に導いたこともあります。

大野さんからは、アメリカンフットボールの特徴について、2つのポイントを教えていただきました:

- 攻める人と守る人が分かれていること

- 「投げる」「走る」「キャッチする」「ぶつかる」「キックする」など、それぞれの得意を活かせるスポーツであること

試合の写真や動画、実際のボールを見た子どもたちからは、

「ボール当たると痛い?」「痛いからあれ(プロテクター)つけてるの?」など、興味津々の質問が次々と飛び出しました。

屋上のコートでは、フラッグフットボールのように尻尾とりを楽しんだり、

専用のボールを使って近くの人にパスを出す体験をしたりと、体を動かしながらスポーツの魅力を感じる時間となりました。

スポーツを通して「悔しさ」「喜び」を感じながら、楽しみつつも強くありたいと努力する姿勢を学ぶことができた、素敵なスタート週となりました。

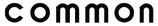

月曜日「フェアプレー」

月曜日は、子ども達に”スポーツの本質”にふれるきっかけになるように、「ルールメイキング」に挑戦しました。

スポーツは「ルールがあるからこそ競技になる」ものですが、それだけでは成り立ちません。

ルールを守るだけでなく、相手を思いやる気持ちや、気持ちよく一緒に楽しもうとする姿勢=フェアプレ-があってこそ、スポーツは楽しいものになります。

今学期を通して、ルールの大切さと、その背景にある”人との関わり”についても少しずつ意識を深め、相手の立場に立って考えることの大切さにも気づいてもらえたら嬉しいです。

1回目「フェアプレーってなあに?」

初回は、フェアプレーの意味をクイズ形式で楽しく学びました。

「勝ち負けだけじゃない」「相手を思いやることも大切」など、子どもたちの中に少しずつフェアプレーの心が芽生えていきました。

また、「ルール」と「マナー」の違いについても考え、日常生活での思いやりについても話し合いました。

2回目「ルールの要素を分解してみよう」

「玉入れ」を題材に、ルールを構成する7つの要素を分解して考える活動に挑戦しました:

- 何をしたら勝ち?→ 玉をたくさんカゴに入れたチームの勝ち

- 何人でやる?(人数・チーム・役割)→ 2人チームで対戦

- 何を使う?(道具)→ 玉、カゴ、タイマー

- 場所(コート・フィールド)→ トライスペース(活動エリア)

- 制限時間→ 30秒

- していいこと・だめなこと(反則)→ 玉は1個ずつ投げる、人に向かって投げない

- みんなが楽しくできる工夫(おもいやりポイント)

→ 例:身長差に合わせてカゴの高さを調整する、腰が痛い人には玉を拾いやすい位置にする、チーム分けの工夫など

さらに、大人と子どもで実際に玉入れをしてみると、「身長差が有利」「腰が痛い人には不利」など、ルールの裏にある“公平さ”の視点に気づくことができました。

「どうすればみんなが楽しめるか?」という問いから、インクルーシブなアイデアがたくさん生まれました。

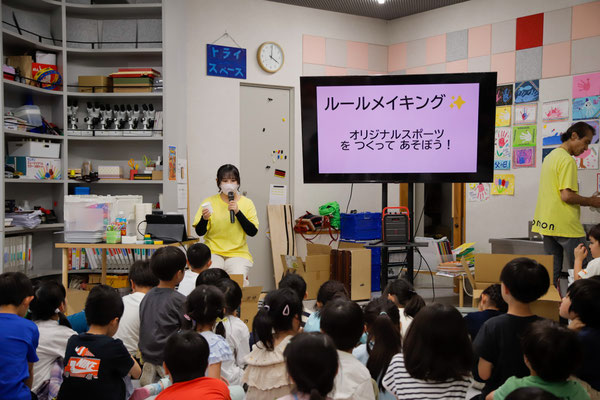

3回目「ルールメイキング①」

紙コップチームとボールチームに分かれて、オリジナルスポーツづくりに挑戦!

アイテムの特性を活かしながら、ユニークな競技やルールを考え、実際に試してみました。

■コップチーム

・何分間でどれだけ高く積めるかを競うタワー競争

・紙コップを転がして倒すボウリング風競技

・相手の紙コップを多くとったチームが勝ちの対戦競技

■ボールチーム

・ちりとりを使ってボールをたくさん集める競技

・投げてカゴにいれる競技

・バウンドさせて容器に入れる

活動後も夢中になって続ける姿が見られ、創造力と協力の力が輝いていました。

4回目「おもいやりポイントを考えよう」

前回つくった競技を見直し、「みんなが楽しめるルール」にするための話し合いを行いました。

「小さい子でもできるように」「年齢や体調に合わせてルールを変える」など、相手の立場に立って考える姿が印象的でした。

どのグループも、思いやりのあるルールづくりに真剣に取り組んでいました。

5回目「観戦マナーとルールメイキング②」

この日は、観戦マナーについても考えました。まず、大人が子どもたちの前で「ピンポン玉運び競争」を実演し、わざとブーイングをしたりする場面をみせると、「それは悲しい」「言われたらいやな気持ちになる」などの声が上がり、「応援の言葉が人を元気にする」「相手チームにも敬意を持つ」など、言葉の力や関わり方について学びました。

その後は、アイテムを入れ替えて再びルールメイキングに挑戦!

今回は、新たに「30秒の制限時間」というルールを共通で設け。限られた時間やアイテムの特性をどう活かすか?を考えながら、「簡単すぎても面白くない」「難しすぎてもやりがいがない」など、バランスを考えながら工夫を凝らしていました。

6回目「ウェルカムコモンデーに向けて!」

これまでに作ったオリジナルスポーツの中から、グループごとに展示する競技を選びました。

「どっちにする?」と悩みながらも、話し合いや多数決でフェアに決定する姿が見られました。

当日は、子どもたちが考えたユニークなスポーツを来場者に体験していただきました!

■選ばれたオリジナルスポーツ

わりばしサッカー、ころころボール、紙コップとりゲーム、ピラミットどきどきタワーゲーム、スピードカップとり、わりピン、コップボールゲーム、コップタワーーーーーー、かみコップたて、ボールいれ

火曜日「アート」

アートでは、「上手に描くこと」よりも、「自分の気持ちを自由に表現すること」を大切にしています。

「アートって難しそう…」「絵が苦手…」という子でも、安心して取り組めるよう、活動の中では「楽しさ」や「わくわく」を感じられる工夫がたくさん。

すべての子がアーティストになるわけではなくても、「アートを楽しむ心」を育てることを目指しています。

今期はスポーツがテーマということで、体を使って表現することの楽しさやチームワークにフォーカスした活動をしました。

1回目「はい、ポーズ!」

初回は、スポーツの動きを体で表現する活動に挑戦!

1つ目と2つ目のお題は「準備体操」「野球」、3つ目以降は自分たちでお題を考え、お題に合わせて、チームでポーズを考え、作品にタイトルをつけました。

最初は緊張していた子どもたちも、回を重ねるごとにチームワークが育まれ、自由な発想で楽しむ姿が印象的でした

2回目「表現活動:あれ?動いてる?」

この日は、1回目に続き、身体表現を写真に撮って遊びました。シャッタースピードを1秒にして、写真表現に挑戦!

体を動かすことで動かした部分がブレて写り、どう体を動かすとどう写るかをチームで見て、工夫していました。普段撮る写真とはちょっと違う、不思議な写真を楽しんでいた様子です。

体を動かすことで写真にブレが生まれ、「顔が2つある!」「消えちゃった!」など、驚きと発見の連続でした。

動きのあるもの・ないものを比較表現する、写真の面白さと難しさを体験してもらいました。

3回目「どんな写真?」

1回目と2回目の活動をふり返り、チームでテーマを決めて写真作品を撮影しました。

「動いている人」「動かない人」を組み合わせるなど、工夫を凝らした作品が完成!

最後はキャプテンがタイトルとこだわりポイントを発表しました。

作品タイトル一覧(7月のWelcome Common Dayで展示予定)

あらそいのサッカー、いろいろサッカー、カオス状態、うまれたて、アメリカンフットボール、弓道、みんなでパス、全部ごっちゃまぜ、水泳教室、みんなで水泳

4回目「スポーツペインティングに挑戦!」

アクションペインティングをヒントに、絵の具で「跳ねる」「回る」「踊る」などの動きを各30秒ずつ、DJが奏でる音楽に合わせて、指につけた絵具で表現しました。

音楽を流しながら、体の動きと絵の具の軌跡が重なり、まるでスポーツのようなアート体験に!

「これでいいんだ!」と自信を持って表現する姿が印象的でした。

※アクションペインティングとは1940年代後半アメリカのアーティスト、ジャクソン・ポロックが絵の具を垂らしたり、飛ばしたりして描いた手法です。それまでの絵画のように焦点が決まっているわけでなく、始まりも終わりもない画面を埋め尽くす動きの軌跡は多くのアーティストに影響を与えました。

5回目「スポーツペインティング part 2」

今回は「ドキドキ」「ワクワク」「やったー!」など、スポーツにまつわる気持ちを音楽が流れる中、ゆびにつけた絵の具で表現しました。

結果を評価するのではなく、過程を大切にするcommonのアートでは、子どもたちが安心して自分を表現できる環境づくりにもこだわっています。

6回目「応援する気持ちをフラッグに描こう!」

6チームに分かれて、大きな布に手で「応援する気持ち」を表現しました。ここ数回、絵具で動きを表現することから始め、感情を表現することにも挑戦しました。どんなスポーツにもサポーターも必要不可欠だということで、これまでのスポーツペインティングの集大成として力を合わせて応援する気持ちを表現しました。

これまでの活動を通して育まれた「仲間を応援する心」が、色と形になって表現されました。

どの子も自然体でアートに向き合い、素敵な作品が完成しました!

7回目「Celebrating Victory!」

最後は、完成したフラッグの養生テープを剥がして仕上げ!

まるで試合後の祝賀会のように、みんなで踊って盛り上がりました。

この1学期を通して育まれた「自分を応援する気持ち」「誰かを応援する気持ち」が、子どもたちの成長につながったと感じています。

水曜日「science」

スポーツの中には、物理の法則や科学的な仕組みがたくさん隠れています。水曜日のサイエンスプログラムでは、子どもたちが実験や観察を通して「スポーツの裏にある科学の面白さ」にふれる時間を過ごしました。

1回目「回転すると生まれる力:ジャイロ効果」

紙コップを2メートル先のバスケットに入れるチャレンジを通して、ボールが回転することで安定して飛ぶ「ジャイロ効果」を体感しました。

「どう持ったらいい?」「どう飛んでる?」といった問いから、子どもたちは試行錯誤を重ね、「いつも回って飛んでいた!」「ててにグルグル回っている時があった!」など回転の仕組みに気づいていきました。

最後は、ラグビーややり投げの映像を見たり、ハンドスピナーなどを使って、ジャイロ効果の面白さをさらに深めました。

ちなみに、いくつか受けた質問の中にこんな素敵な質問がありました。

「空を飛ぶ乗り物にもジャイロ効果があるんですか?」

スポーツを通してジャイロ効果についてあれこれと議論していたのに、そこからヘリコプターやタケコプターを連想して、出てきた疑問だったようです。こういう質問を自分の言葉で表現できる子どもの想像力は素晴らしいですね。

2回目「元に戻そうとする力:弾力性」

トランポリンや跳躍板などに使われる「弾性力」をテーマに、チームで「ピタゴラスイッチミニ」に挑戦!

風船トランポリンやレールを使って、ビー玉を跳ねさせる仕組みをチームで考えました。

チームとしてうまく意見をまとめられなかったりと、まだまだ課題はありますが、今後もチームで活動を続けることで、見守り続けていこうと思います。

活動の中では、「どうしたら高く跳ねる?」「音を鳴らす仕組みも入れたい!」など、子どもたちの自由な発想が光る活動となりました。

3回目「こすれるときの力:摩擦力」

ボトルキャップを使った卓上カーリングで、摩擦力を体感!

まずは、特製のカーリングコートの中心めがけて、ボトルキャップを滑らせてもらい、「どう滑らせる?」「裏表で違う?」といった実験を通して摩擦を体験してもらいました。

次に、チームごとにオリジナルルールを考えました。この活動では「①ルールを考える→②やってみる→③問題点を考える→④ルールを修正する」という試行錯誤ループが子どもたちの中でとてもよく回っていました。

発表では、キャプテンや自発的に手を挙げた2年生子が堂々と説明してくれたのが印象的でした。

「みんなで話し合う」「考えをまとめる」「多くの人に伝える」どれもこれもとても難しいですが、経験を積んでいくことで、少しずつできるようになっていくものですので、これからも、こういう機会を作っていこうと思っています。

4回目「空気からうける力:揚力」

コピー用紙を使って「コピー用紙を滑空させよう」という試行錯誤実験に挑戦!

折る・切る・重りをつけるなど、何度も失敗しながらも、さまざまな工夫を試しながら、紙が空気を受けて滑る仕組みを体感しました。

最後は、飛ぶ種「アルソミトラ」の話や、薄い発泡シートとシールでの飛ぶ種作って、自然と科学のつながりを学ぶとと共に、実験には様々なアプローチがあることや結果も決して1つとはかぎらないということを少し体験してもらいました。

5回目「転がる形」

「転がるのは円だけ?」という問いからスタートし、commonオリジナルの「木製あれこれ車輪実験キット」を使って、さまざまな形の転がり方を観察しました。ここでは子どもたちに「常識を疑う力」を養ってもらいました。

■常識を疑う力を養う実験のルール

①当たり前を当たり前とせず、自分の目で確かめる

②じっくりと考えて、自分たちなりの答えを探す

③自分たちで面白い実験を考える

「四角形でも転がる!」「形によって音が違う!」など、常識を疑い、自分の目で確かめる力を育む時間となりました。

まとめでは、数学者パウル・シャッツ氏が発見した「オロイド」や、紙コップを使った転がり実験も行い、「転がる科学」の奥深さにふれました。

6回目「e-スポーツ」

1学期最後は、common流ならではの「e-スポーツ」に挑戦!

Scratchのモーションセンサー機能を使って、画面の中のキャラクターと自分の動きを連動させるゲームを体験しました。

最後は、チームで協力して得点を競う「e-ゲーム大会」を開催!

応援し合う・協力する・作戦を立てるなど、スポーツの本質をデジタルの世界でも体感する時間となりました。

木曜日「science」

木曜日は「ロボットトライアスロン」と題したSTEAM型の活動を行っています。

このプログラムでは、「スイム」「ラン」「バイク」の3種目に挑戦しながら、ロボットの仕組みを学び、異学年でのチーム活動を通して協力する力や考える力を育んでいきます。

初めて異学年のメンバーとチームを組むことは、子どもたちにとって大きなチャレンジですが、活動を通して少しずつ「伝える」「受け入れる」「協力する」力が育まれていくことを目指しました。

1学期は、まず「ロボットと人の体」をテーマに、ロボットの構造と人間の体の仕組みを比較するところからスタートしました。

「ロボットの心臓って何?」「人間にあってロボットにないものは?」など、子どもたちはチームで話し合いながら、ロボットの基本的な構造や役割について考えました。

このように、木曜日の活動では「みんなで話し合う」「みんなで考える」「みんなで作る」「みんなで目標を立てる」といったチームチャレンジを通して、子どもたちの創造力と協働力を育んでいきました。

1回目「ロボットと人の体」

初回は、ロボットと人間の体の仕組みを比較するところからスタート!

「ロボットの心臓って何?」「人間にあってロボットにないものは?」など、チームで話し合いながら、ロボットの構造と役割について考えました。

最後は、来週から使う「メカの元」を子どもたちに渡し、その仕組みを考えてもらいました。するとここまでの発見から、すぐに「これは心臓、血管、筋肉はあるけど、脳はなくて、骨格は自分たちで作るんだ」ということを子どもたちは理解し、少しずつロボットトライアスロンのイメージをつかんでいました。

2回目・3回目「スイム」

最初の競技は「スイム」。モーターを使って腕の動きを再現し、50cmのコースを進むロボットを開発しました。

「クロールとバタフライの違いは?」「どうしたら滑らずに進める?」など、疑問を見つけては試してみる試行錯誤の連続!

競技会では、チームごとに自分たちのロボットのプレゼンを行い、最速記録はなんと2.26秒!

子どもたち全員が情報を共有しながら改良を重ねる「リミックス文化」が育まれていました。commonでいうリミックス文化とは、「①良いところは自分たちも導入する→②でも単に導入するだけでなく、さらに良い仕組みにしてみんなの前で動かす→③他のチームがそれを見て、導入してみる」という50人の子どもたちによる共同開発のループをそう呼んでいます。

4回目・5回目「バイク」

2種目目は「バイク」。モーターを使わず、坂の上から手を離して進む距離を競いました。

「車輪の大きさは?」「重さや幅はどう影響する?」など、物理の要素を考えながら、チームで工夫を凝らしました。

競技会では、2輪・3輪・4輪など多様なスタイルが登場し、直進安定性や段差対策など、奥深いチャレンジとなりました。

そして、このようなチームでのチャレンジでは、チームワークが上手くいかないことも当然あります。commonでは必要以上に介入することはせず、「上手くいかないことを体験する」ということも大切な経験と捉えていますので、見守ることにしています。

6回目・7回名「ラン」

最終種目は「ラン」。モーターとリンク機構を使った歩行ロボットを作り、50cm30秒以内を目標に挑戦しました。

「足の長さや重心の位置」「摩擦の工夫」など、細かな調整が必要な難易度の高い競技でしたが、子どもたちは粘り強く取り組み、最終的には7秒台で完走するチームも登場!

競技会では、摩擦の扱い方や重心の分析など、まるでエンジニアのような視点で改良を重ねる姿が印象的でした。

金曜日「キャリア」

金曜日は「スポーツに関わる仕事を知ろう!」をテーマに、キャリア教育の時間を設けています。

実際にスポーツに関わるお仕事をされている方を実に6名もゲストにお招きし、子どもたちが「働くこと」や「夢」について考えるきっかけとなるような時間を過ごしています。

「どんな仕事があるの?」「どうしてその仕事を選んだの?」など、子どもたち自身の言葉で質問しながら、さまざまな大人の姿にふれる貴重な機会となっています。

1回目「スポーツイベントの企画・運営」

ゲスト:おおたかスポーツコミュニティ 小林様

体操インストラクターやスポーツイベントの企画・運営についてお話しいただきました。

「スポーツの楽しさを広める仕事もあるんだ!」という気づきがあり、子どもたちからは「イベントはどうやって決めるの?」など、企画に関する質問も飛び交いました。

2回目「ピラティスインストラクター」

ゲスト:稲葉様

ピラティスってなに?どんな人がやるの?という話から、実際に少しだけ体験も!

「ダンスはスポーツでもあり、アートでもあるよ」という言葉に、子どもたちも興味津々。

「やりたいことに挑戦して、知らない世界にも飛び込んでみてね」というメッセージが心に残りました。

3回目「AIと仕事:チャットGPT」

ゲスト:チャットGPT(AI)

AIを使って「スポーツに関わる仕事」を調べる体験をしました。

漢字が多くて読めない…という場面もありましたが、「小学生にも分かるように教えて」と伝えると、ひらがなで説明してくれることに驚きの声が!

「ネットの情報も間違っていることがあるから、自分で考えて判断することが大切」という学びもありました。

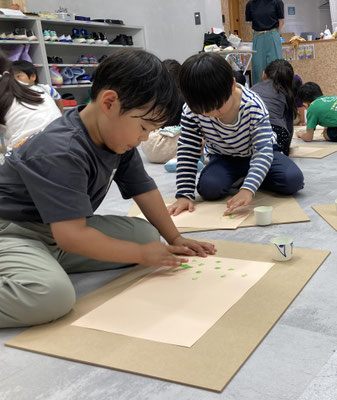

4回目「スポーツトレーナー」

ゲスト:東様(鍼灸師/柔道整復師)

スポーツ選手のケアやリハビリを行うスポーツトレーナーのお仕事について、クイズ形式で楽しく学びました。

「人と協力することが大事だよ」というメッセージが印象的で、子どもたちからは「野球に大切な筋肉はどこ?」など、個別に質問する姿も見られました。

5回目「スポーツ番組のディレクター」

ゲスト:内田様(ニュース番組スポーツコーナー担当)

宮崎からオンラインでご参加いただき、実際の番組制作の流れを教えていただきました。

「取材で見る試合は自分でお金を払うの?」など、子どもたちならではの素直な質問が飛び交い、温かいやりとりが印象的でした。

6回目「陸上競技から学んだこと」

ゲスト:こうじさん(息子さんの競技経験を紹介)

ハードル競技の高さやインターバルを実際に体感しながら、陸上競技の魅力にふれました。

「こんなの飛べるの!?」と驚きながらも、果敢にチャレンジする子どもたちの姿がたくさん見られました。

スポーツを通して得た仲間や経験が、人生を豊かにしてくれることを伝えていただきました。

7回目「治験モニター」

ゲスト:仲宗根様

薬の安全性を調べる「治験モニター」という仕事について学びました。

「飲みたい」「飲みたくない」と意見が分かれる中で、薬の開発には多くの検証が必要であることを知りました。

「危険と分かった薬はどうするの?」「自分も治験に参加するの?」など、集中して聞いていたからこそ出てきた質問が印象的でした。